随着科技的不断进步与水域安全需求的日益增长,『水上救援机器人』作为集智能控制、无人系统、应急救援于一体的高科技装备,正逐渐成为高校相关专业关注的重点领域。为培养适应未来水上应急救援需求的复合型人才,越来越多高等院校开始在相关专业中增设与『水上救援机器人』相关的课程体系。本文将围绕“水上救援机器人 高校相关专业课程设置”展开探讨。

水上救援机器人 课程设置背景与意义

近年来,溺水事故频发,传统人工救援方式存在响应慢、风险高、受环境限制大等问题。『水上救援机器人』凭借其远程操控、快速响应、全天候作业等优势,已在多个水域救援场景中发挥重要作用。为推动该技术的持续创新与应用落地,高校需承担起人才培养和技术研发的双重使命。因此,设立专门的『水上救援机器人』课程,不仅有助于提升学生的工程实践能力,也契合国家对智能应急装备发展的战略需求。

水上救援机器人 核心课程模块设计

高校在设置『水上救援机器人』相关课程时,应结合多学科交叉特点,构建涵盖机械设计、电子工程、人工智能、自动控制、水上救援实务等领域的课程模块。典型课程包括:

- 《水上无人系统导论》:介绍各类水上无人设备,重点讲解『水上救援机器人』的结构原理与应用场景。

- 《智能控制与遥控技术》:深入学习遥控通信协议、路径规划算法、避障系统等关键技术。

- 《水域救援工程与安全规范》:结合实际案例,讲授救援流程、安全标准及机器人在应急体系中的角色。

- 《嵌入式系统与传感器应用》:实践开发机器人控制系统,集成GPS、摄像头、姿态传感器等模块。

- 《水上机器人系统集成与测试》:学生分组完成小型『水上救援机器人』原型的设计、组装与湖面试运行。

水上救援机器人 实践教学与校企合作

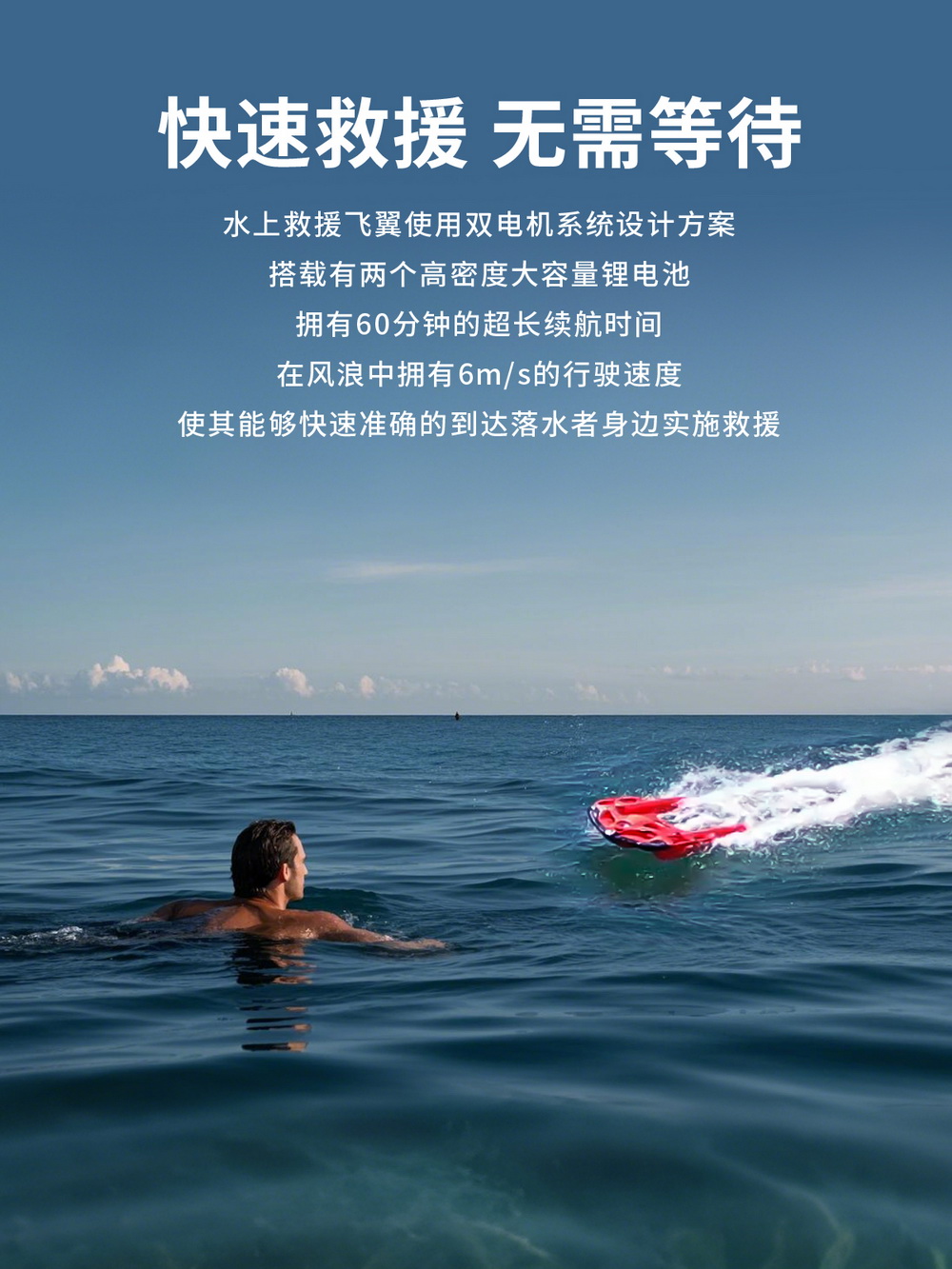

理论教学之外,实践环节至关重要。高校可通过建立“水上救援机器人”实验平台或创新实验室,配备真实或模拟设备,让学生动手操作。同时,鼓励与生产『遥控救生圈』『水上救援飞翼』等产品的科技企业合作,开展联合课题、实习实训与技术攻关。例如,邀请企业工程师授课,或组织学生参与产品优化项目,提升其解决实际问题的能力。

水上救援机器人 未来发展方向与人才需求

展望未来,『水上救援机器人』将向智能化、集群化、多功能化发展。高校应前瞻性地调整课程内容,引入AI识别落水人员、多机协同救援、自主导航等前沿技术模块。同时,培养具备跨学科视野、创新思维和应急责任感的专业人才,为水上安全事业提供坚实支撑。

综上所述,“水上救援机器人 高校相关专业课程设置”不仅是教育改革的体现,更是科技赋能公共安全的重要举措。通过系统化课程建设,高校将为行业输送更多高素质技术人才,推动我国水上救援装备的智能化升级。

当前位置:

当前位置: